《世界上真的有鱼吗》:鱼类的身体如同一部生命的启示录

鱼类是地球上最伟大的生命体,它们主宰着地表70%以上的海洋和淡水水域。海洋的平均深度接近4千米,如此一来,鱼类几乎拥有地球上90%~99%的可用生存空间,从而形成了一个物种繁多、竞争不断的生物圈。数亿年来,鱼类一直统治着这片辽阔水域。跟着时间的推移,海洋的控制权在不同种群之间不断更替,唯有鱼类生生不息。

那么,到底如何界定鱼类,将它们与其他物种进行区分的准则是什么?答案将在第一章揭晓。虽然从广义上讲,鱼类是通过鳃在水中呼吸的水生脊椎动物,但它们的某些特征又与其他脊椎动物存在很明显差异。抛开这一点不谈,很明确的一点是鱼类是迄今为止数量最多、种类最多的脊椎动物,约占脊椎动物种类的一半。地球上约有3万种鱼,其数量约等于鸟类、两栖动物、爬行动物和哺乳动物的总和。

鱼类的体形大小不一,有大至20米的鲸鲨,也有身长仅8毫米的小鱼。它们的形态也千奇百怪,有的像蛇形绳索或圆鼓鼓的气球,有的像子弹或鱼雷,还有的像摊平的煎饼或方方正正的盒体。鱼身的颜色也不完全一样。有些鱼鲜艳如万花筒,多为银色或暗黄色,还有一些鱼全身晶莹剔透,一眼便能看穿。另外,有些鱼游得很快,有些鱼则懒得动弹;有些鱼能存活数周,有些却能活数百年;有些生活在洞穴里,眼睛完全退化,有些则假装自己是树叶,随波漂流。相较于其他因循守旧的动物,鱼类具有极强的灵活性和适应性。为了融入水下生活,它们演化出了独特的适应能力。鱼可不是单一的生物,它们有着丰富多样的行为方式。

然而,人们对鱼类的本领知之甚少。它们隐藏在波涛之下,生活在地平线之外。随着潮涨潮落,人类世界和水下世界自此泾渭分明,海岸则是二者之间的分界线。从古至今,只有勇敢者或冒险家才会主动跨越这条线。

数千年来,人们从水中捕鱼,将其带到人类世界,主要作为两种用途。首先,以鱼为食。英文中,“鱼”这个词也可作动词,意为“捕鱼”。由此可见,捕鱼而食由来已久。然而,“鹿”和“野猪”这两个单词却不能用来表示“猎鹿”或“猎野猪”[不过有时“兔子”(rabbit)一词可作为动词使用,“go rabbiting”意为“猎兔”]。人们自古以来便有捕捞野生鱼类的习惯。在日本冲绳岛的一个洞穴中,考古学家发现了用贝壳制成的鱼钩,距今至少3万年。在中国北京郊区,人们发现了一具4万年前的人类骨骼,化学分析根据结果得出,这位远古人生前吃了不少河鱼和湖鱼。

如今,全球渔业每年捕获约1万亿~3万亿条鱼,是全球约三分之一人口的主要蛋白质来源。对渔民,尤其是经营小作坊的渔民而言,鱼类与他们的生活息息相关。但对于大多数消费者,尤其是高收入国家的消费者而言,他们并不知道盘中的食物从何而来。在英国,近五分之一的孩子认为炸鱼是鸡肉制品。大多数人接触到鱼的时候,它们早已没有生命体征,鱼头、鱼鳍、鱼内脏和鱼骨都不见了,剩下的鱼肉被整整齐齐地用塑料袋包装起来或密封在罐头里。就像牛排不会让人联想到反刍嚼草的牛一样,人们几乎不可能把那些白色肉片和粉色肉块与活生生的野生活鱼联系在一起。而且,人们对鱼的形象更为陌生。我们都知道牛长啥样子,但脑海中关于许多鱼类的外观却没太多印象。

在英国,人们每年要吃掉7万吨大西洋鳕鱼,人均食用约1公斤,但只有三分之一的海鲜消费者能认出自己吃的这些鱼。大西洋鳕鱼体长可达2米,比人类臂展长度还要长得多,它们浑身布满闪亮的古铜色斑点,下巴上还长着白色的山羊胡须。

只有不到五分之一的英国消费者能识别出双目朝上看、嘴巴扭曲、身体扁平的龙脷鱼,还能辨认出嘴巴又大又宽,形似银色子弹的鳀鱼,二者常常出现在餐桌上,很受食客们的欢迎。人类对于龙脷鱼和鳀鱼的熟悉程度不过如此,那些偶尔出现在菜单上、鲜有人知的品种,又怎会是被人认出呢?譬如,日本海鲂长有莫西干式的背鳍,体色为古铜色,具有大理石纹和一对金边大斑点;绿鳍鱼身体呈猩红色,两侧各有三根“手指”,能在海底摸索食物。

除了人们食用的鱼,还有一些鱼通过神话和民间传说进入人们的视野。世界各地的文化中都有关于鱼的传说,讲述着人类对这些深海居民根深蒂固的看法,以及常常自相矛盾的情感。神话中的鱼能为人类同伴带来好运、繁荣、新生和智慧,但它们也可能变幻无常、危险可怕,就像会变身的恶魔,能引发洪水、风暴和地震。神话中的男神、女神及其随从们化身为鱼,有时是出于本意,有时是因受责罚。

在许多国家,初版美人鱼的故事往往黑暗可怖,令人不适:无家可归的女性逃到水下,化身成美人鱼,然后折磨、诅咒那些遗弃她们的人类,引诱他们走向死亡。汉斯・克里斯蒂安・安徒生笔下的《小美人鱼》则不同,故事中的小美人鱼非常渴望摆脱半人半鱼的模样,为此情愿割舍自己的舌头,以换取人类的双腿。然而,拥有双腿的她每走一步都像是踩在碎玻璃上一样疼痛。

这些故事大多反映了人类难以了解或喜欢鱼的心理障碍,更谈不上同情鱼类。鱼似乎没有一点我们大家可以共通和理解的情感,它们不会微笑,只是从始至终保持着噘嘴姿态,看上去总是一副坏脾气。当你用手触摸一条活鱼时,可能会觉得它和躺在超市柜台上的死鱼没什么两样,都是一样的冰冷。这种冷冰冰的感觉似乎无法形容还能活蹦乱跳的生物,其实并非所有鱼类都是冷血或变温动物。我认识一些人,他们害怕冰冷、黏糊糊的鱼儿从身边游过,因此不愿去海里游泳。要想克服这种恐惧,最好的办法不是对这些假想的鱼儿视而不见,任凭它们在身边游动,而是干脆将头埋进水中,看着它们游来游去。

本书将开启水下之旅,与你一同观察鱼类生活,探索在神秘的水下世界中,鱼儿们有着怎样的面貌,做着什么样的事情。我将从神秘故事入手,重新述说某些传说,解开鱼类的奥秘,为其正名,改变这些生灵在人类眼中冷漠无情、捉摸不透的形象。我还将呈现鱼类的真实面目,它们将是你在世界任一角落都能发现、了解和欣赏的最迷人的野生动物。

要想重新思考并更好地了解鱼类,现在就是最佳时机。一方面,人类对鱼类的了解之深前所未有。研究人员借助新的工具与调研方式,在该领域取得了令人瞩目的新成果:他们派出远程遥控机器人,观察最深水域“居民”的一举一动;利用分子生物学技术破解鱼类之间错综复杂的关系,追踪它们神秘的联系。此外,他们还部署了微型跟踪装置,紧随鱼类的“足迹”,开启整片海洋的探索之旅。

然而,鱼类也正集体承受着前所未有的人类活动冲击。不列颠哥伦比亚大学启动了一项名为“我们周围的海洋”的研究项目。据该项目组估计,全球鱼类捕捞量在1996年便已达极限。在此之前,世界各地渔业捕捞的野生鱼类数量逐年增加。慢慢的变多的渔民开着更大的船,采用新式渔具和技术冒险出海,从海洋、湖泊、河流中捕捞起的鱼也慢慢变得多。然而,1997年开始,世界总捕获量反而以每年约2%的速率稳步一下子就下降。究其原因,并非人们捕捞的鱼减少了,而是鱼类正面临灭亡。全球的渔民们已经捕捞了太多的鱼,野生鱼类数量回升无望——恐怕难以像过去那样恢复了。

随着海洋温度的升高和海洋酸化的增强,加之气候平均状态随时间的变化、化学污染和塑料污染的双重打击,鱼类的生存环境日益恶化。因此,我们现在采取的行动显得很关键——重视鱼类种群数量减少的问题。尽管本书不会深挖过度捕捞或气候变化问题,亦不会声称要提供详细的解决方案,但我希望读完本书后,你能赞同鱼类的存在至关重要,它们可以让我们关注和尊重。那么,在我看来,这会是个好的开始。

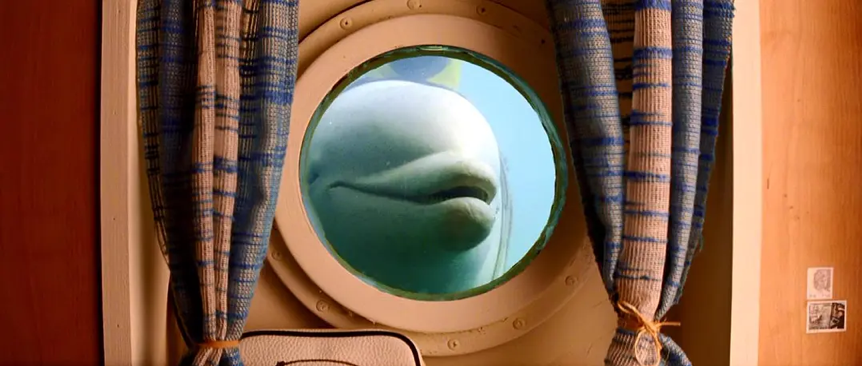

令人欣慰的是,观察鱼类可能有益健康。2015年,英国国家海洋水族馆的游客透过巨大的丙烯酸玻璃窗,凝视着容量为50万升的水族箱。此时,某研究团队对游客进行了追踪。这是一场温带珊瑚礁的展览,内部以人工海带和海扇装饰,在布置过程中,研究人员分别在鱼缸空置、缸内放置部分鱼以及装满鱼的时段对游客进行了监测。观察结果为,随机挑选的100名游客在看到的鱼越多时,心率和血压降幅越大。这项研究间接表明,仅仅观察人造环境下的鱼,也能放松身体,舒缓神经。