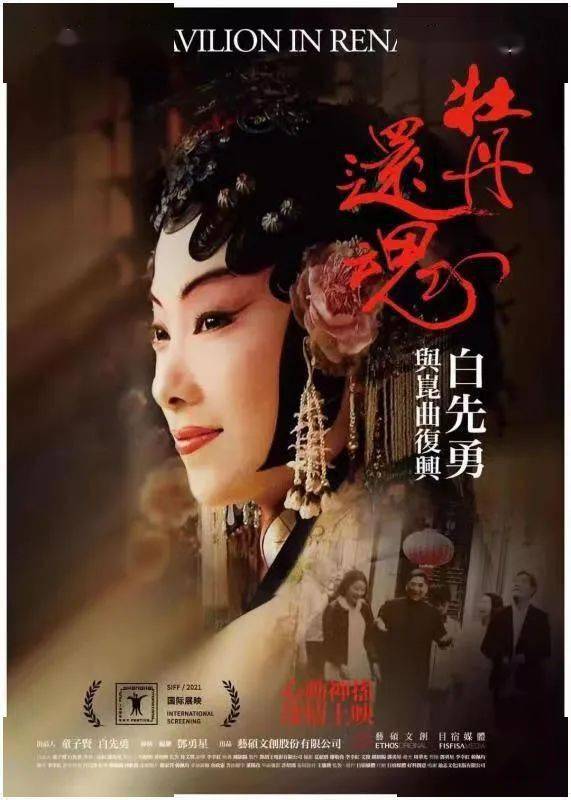

电影节一票难求的昆曲纪录片好一出绝美的“牡丹还魂记”

年青的观众看多了西洋的话剧、歌剧,像是习惯于嗅到玫瑰的芳香,竟忘掉自家后院里还有牡丹盛放。

——听到这句话的时分,我遽然理解了,为什么这部电影节上一票难求的纪录片,姓名叫作《牡丹还魂》。

现在的观众大约现已又很熟悉牡丹的雍容花香——走进昆曲表演场所,迎面而来的都是一张张年青面孔,多所大学都有自己的昆剧社,抢手表演一票难求也是常事——可是看到这部纪录片开场的十几分钟,我才意识到,本来昆曲有过如此危亡就在日夜的时间:

80年代初,昆曲艺人无处演戏,纷繁转行,有的去当管帐,有的居然摆摊算命,甚或在菜市场卖咸肉——他们会在作业空隙悄悄唱曲,以免自己忘掉。看到这个当地我的眼泪透过口罩流进嘴里,感觉比咸肉更咸。

再往前数,其实早在1923年的时分,昆曲现现已历过榜初次“逝世”——1923年,最终一个昆曲工作剧团消失——但是就在2年前,1921年,在一群企业家的赞助下,姑苏建立了“昆曲传习所”,招募一批孩子,包吃包住,每天便是学戏,把昆曲传下去——后来这一些孩子的艺名里都有一个“传”字,沈传蒿、周传瑛、汪传钤、华传浩……正是“传字辈”,让昆曲免于榜初次“濒死”。

但谁人知道,悠悠600年前史的昆曲曾是多么光辉——姑苏虎丘,从黄昏就开端家家吹打,户户唱曲,船歌齐鸣。虎丘山头就像比艺大会,你方唱罢我上台,真实的高手直到深夜才会呈现,在青烟月色中,也不吹打,仅仅清唱,就足以令四座屏气,凝思谛听。

韶光进入到2001年。这一年,上海高考语文卷作文题是关于“昆曲艺术被联合国教科文组织列为人类非物质文明遗产榜首”,让考生写800字谈观点。不幸的高三考生或许在整个高中都顾不上看一次昆曲表演,很多人会像当年白先勇进大学学校问“你们谁看过昆曲表演的举一下手”相同,举下笔便是下不去手。一门艺术被列为非遗,是巨大的首肯,也多少标志着它现已是不那么合适潮流的老古董。

2001年,也是白先勇九死一生的时间——他做完心脏手术,活了过来,想到的榜首件事是:老天爷让我活下去,必定还有任务没完结。

已是闻名文学家的他,注定要成为“牡丹还魂手”。他来到内地,敦请昆曲“继字辈”、昆大班、浙江“世字辈”等国宝级艺术家们,亲身训练“小兰花班”——为了芳华版《牡丹亭》!

当年,昆曲研习所“传字辈”的老前辈们把“正统正规、清雅风味”传给现在的昆曲大师;当今,汪世瑜、张继青、蔡正仁、岳美缇、梁谷音等昆曲大师,又要将他们的真传教给“小兰花班”的年青艺人:俞玖林(柳梦梅)、沈丰英(杜丽娘)——腰欠好一跪下就站不起来的张继青教师一遍遍跪下演示,再由人一遍遍扶起;俞玖林排练心急,直练到衣衫血迹斑斑……

通过一整年的精心预备,2004年4月29日,在姑苏市委、市政府的全力支持下,日后在我国戏剧史甚至文明史上有着浓墨重彩的一笔——“芳华版《牡丹亭》”应运而生——尔后17年来,已表演了近400场,脚印遍及祖国大江南北,观众将近80万人次!

白先勇深知,更年青的艺人,带来更年青的观众。他说自己或许宿世是哪个草台戏班的班主,此生还要带着戏班处处走江湖。

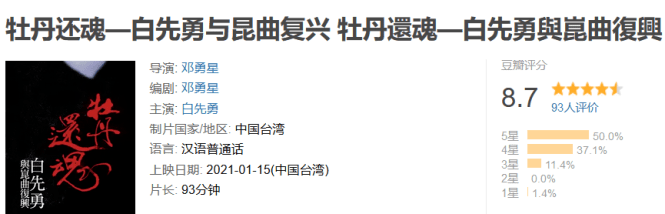

《牡丹还魂》这部纪录片还有一个副标题“白先勇与昆曲复兴”——这部由台湾导演邓勇星执导的纪录片,正回溯了白先勇组成“小兰花班”巡回表演的宝贵前史。

从芳华版《牡丹亭》到新版《玉簪记》,甚至近年推出的新版《白罗衫》与《义侠记》《红娘》《铁冠图》……白先勇担任制造的昆曲剧目佳作迭出。

从“小兰花班”到2009年在北京大学正式开设昆曲课程,2017年制造北大“学校版《牡丹亭》”,2018年初次公演,随后又在上海、天津、南京、姑苏、抚州、香港、高雄等巡演……“则为你如花美眷,似水流年”招引很多青年观众,从跨入剧场的那一刻,爱上了昆曲,爱上了传统文明。

“白班主”从前坦言:昆曲无他,得一‘美’字,词采美、舞蹈美、音乐美、情面美,是我国美学抱负的集中体现。

为了这个美字,他翩但是至,数十载不改班主本性。据导演邓勇星说,这部纪录片的拍照,白先勇不只亲身参加全程,连长达七八个月的后期编排都一次次提出详细的修改意见。更让导演意外的是:白先勇最介意的并不是关于自己的镜头,而是片尾一串长长的感谢名单,“他十分介意,由于不想孤负任何一位出过哪怕只要一分力的人,少了谁都不可”。

这份情愫,早在1945年的秋天现已种下——那一年,上海美琪大戏院迎来了蓄须明志多年未曾登台的京昆艺术大师梅兰芳——他在万众期盼下富丽回归心爱的戏剧舞台,与闻名昆剧表演艺术家俞振飞先生连演几天昆曲,从《游园惊梦》到《断桥》,丝竹管弦,水磨声声,一时间,万人空巷,票价最高竟要炒到一根“小黄鱼”(金条)换一张的盛况。

而就在氍毹间的流连动听之处,那动听的笛声,竟不自觉地进入了一位八岁孩提灵敏、细腻且多情的心里——日后享誉华语文坛的闻名小说家白先勇,他就在台下。

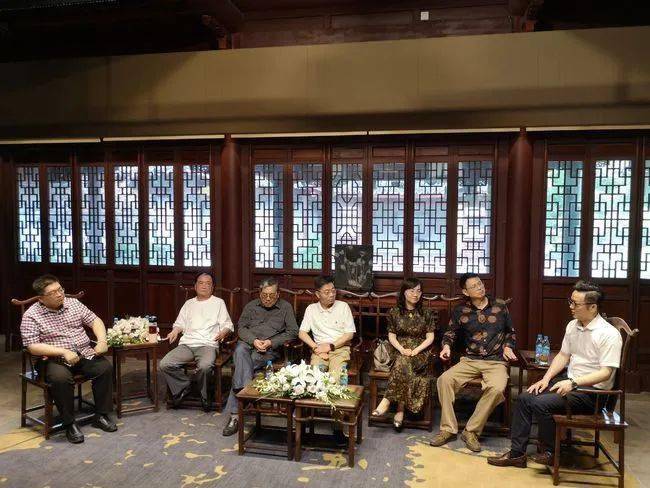

本年正逢姑苏昆曲传习所建立100周年,《牡丹还魂》值此百年佳期献映,白先勇坚持请电影节在美琪大戏院排片一场——缘生于此,果诞于因,百年圆梦,在梅边亦在柳边。

风趣的是,戏院门口又呈现了炒高票价的黄牛。尽管不至于到一根“小黄鱼”,想汤显祖泉下有知,也觉知音常在人世,当年的簿本真没白写。